Je suis tellement ravie quand je vois que le cinéma indépendant américain n’est pas encore mort, sous les coups de boutoir de Marvel et autres franchises lucratives. Il reste encore quelques vétérans du genre, tel Clint Eastwood, 95 ans, qui nous a gratifié en 2024 d’un magnifique « Juré n°2 », Martin Scorsese dont nous attendons un nouvel opus en 2026, et bien d’autres qui nous ont enchanté par leur liberté de ton, à rebours des diktats des studios hollywoodiens.

Jim Jarmusch, 72 ans bien tapés, balade encore sa silhouette toute de noir vêtue, lunettes noires au diapason et abondante crinière qui s’est blanchie avec l’âge, dans nos salles de cinéma. Celui qui nous a enchanté depuis les années 1980 avec des films étranges, oniriques, emplis de l’errance des protagonistes qui ne trouvent pas leur place dans la société et tissent des relations maladroites avec leurs semblables. J’ai adoré le rythme lent, la pesanteur des silences de ces personnages qui cherchent un but à leur vie, sans s’inscrire dans le mantra de la réussite américaine, alors que dans le même temps Oliver Stone nous contait les rêves de réussite à Wall Street (1987) et que Mélanie Griffith devenait un symbole de l’ascension sociale dans« Working girl » (Mike Nichols, 1988). Deux voies irréconciliables, qui nous disaient chacune l’Amérique, ce pays de pionniers où tout semble possible mais pas pour tout le monde.

Ici, il va également nous parler de personnages qui ont du mal à trouver leur place dans la relation aux autres, resserrant son champ d’investigation (ou de bataille, c’est selon) à la cellule familiale. En trois chapitres discontinus mais reliés par des notations qui se font écho entre elles, créant comme des vibrations communes entre ces histoires.

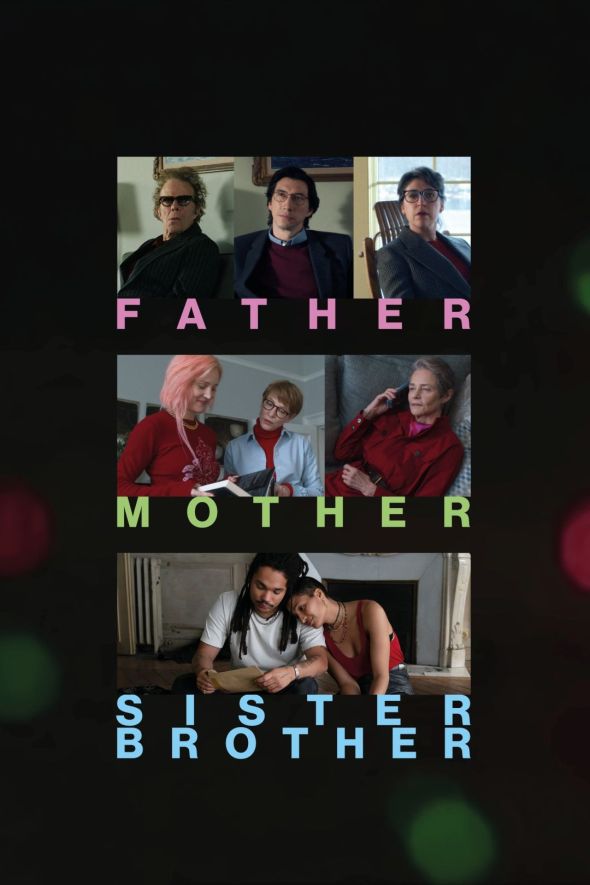

Dans l’opus 1, Father, une sœur et un frère (Mayim Bialik et Adam Driver) viennent visiter leur père (Tom Waits), qui vit dans une maison perdue au fond d’une campagne enneigée.

L’opus 2, Mother, est en miroir du premier, une mère (Charlotte Rampling) reçoit ses deux filles (Cate Blanchett et Vicky Krieps) pour leur brunch annuel.

Et l’opus 3, Sister Brother, nous montre un frère et une sœur jumeaux (Indya Moore et Luka Sabbat), de retour dans l’appartement familial parisien, après le décès de leurs parents.

Au travers de ces scénettes, le réalisateur nous emmène au coeur de la complexité des relations entre parents vieillissants et enfants, quand les uns et les autres ne savent plus se situer par rapport aux autres. Les liens se sont distendus avec le temps, laissant la place à la gêne et au silence. Il nous montre comment peut se défaire une relation que nous pensions primordiale dans notre jeunesse, mais aussi (avec l’opus 3) combien le manque peut s’installer quand les parents ne sont plus là.

Pour faire passer cette idée avec un peu de légèreté, Jim Jarmusch choisit la dérision et le burlesque, il laisse s’installer de longs silences, ponctués de réparties incongrues. Il sait nous montrer le gouffre immense qui sépare les générations et en même temps le lien irréfragable qui les unit, presque malgré eux.

Pour nous montrer l’universalité de son propos, il installe sa caméra dans trois lieux différents, États-Unis, Irlande et France, et crée des correspondances entre les histoires, les mêmes jeux de mots, par exemple. Et il contextualise peu les personnages, nous ne saurons pas quelle est leur profession, ou pour certains, leur statut marital, ce sont simplement des enfants et des parents.

C’est aussi un film empli de lumière, qui vous frappe par son évidence simple, je dois dire que je suis admirative de cette capacité à rendre le propos tellement limpide et finalement drôle et chaleureux ; avec la même bienveillance que j’avais ressentie dans son film précédent « Paterson » (2016). C’est une leçon de vie qui nous est donnée là.

Magnifique film, qui m’a beaucoup parlé.

FB

En salle actuellement

Quel bon film en effet ! Tu as raison de situer Jarmusch dans le sillage d’auteurs tels Scorsese ou Eastwood. Ils ne partagent sans doute pas la même vision, et ne bénéficient pas des mêmes moyens, mais ils éclairent à leur façon très originale la part sombre des rapports humains vue de l’Amérique.

Je crois que c’est la première fois que Jarmusch investit autant la sphère familiale, les liens du sang (déjà un peu dans « Broken flower »). Et comme tu le dis très bien, il le fait en laissant des espaces d’interprétation. On sait peu de choses, c’est vrai, sur la situation personnelle des personnages. On apprend tout de même que Jeff est séparé, que sa sœur a deux enfants, on sait aussi que Lilith vit avec une femme, … Mais le plus important reste ce rapport à l’ainé qui, pour une fois, n’est pas traité de façon mielleuse sous le soleil radieux d’un amour inconditionnel et réciproque, ou sur un mode hargneux et hystérique. C’est beaucoup plus subtil, plus original, plus cynique sans doute, et ça m’a beaucoup plu.

Oui, je ne pensais pas que ce film allait me plaire autant. Il appartient à une veine particulière de ce cinéma d’auteur dont j’espère qu’il continuera à vivre, même après la disparition de ces cinéastes originaux. Merci à toi pour ton commentaire.

Le cinéma indépendant américain n’est pas mort, la « jeune » génération peut faire parler d’elle. Je pense à Brady Corbet et son impressionnant « the Brutalist » ou bien Sean Baker avec « Anora ».

Tu as raison, mais on assiste quand même à une standardisation, notamment du cinéma hollywoodien. Il faut garder espoir, je te suis, et aller voir ces films pas tout à fait comme les autres.

Les grands studios ont perdu tellement d’argent avec les gros films que la prise de risque est désormais extrêmement réduite. Même le très indépendant James Cameron à la tête de son mastodonte Avatar n’aura peut-être plus les faveurs de Disney pour prolonger son rêve.

Il reste Nolan et Villeneuve tout de même, et les vieux Spielberg (et Scorsese, même s’il travaille aujourd’hui aussi pour les plateformes) qui tiennent bon.

J’hésitais… Tu m’as convaincu. 😉